The Voice to Parliament - eine persönliche Stimmprobe

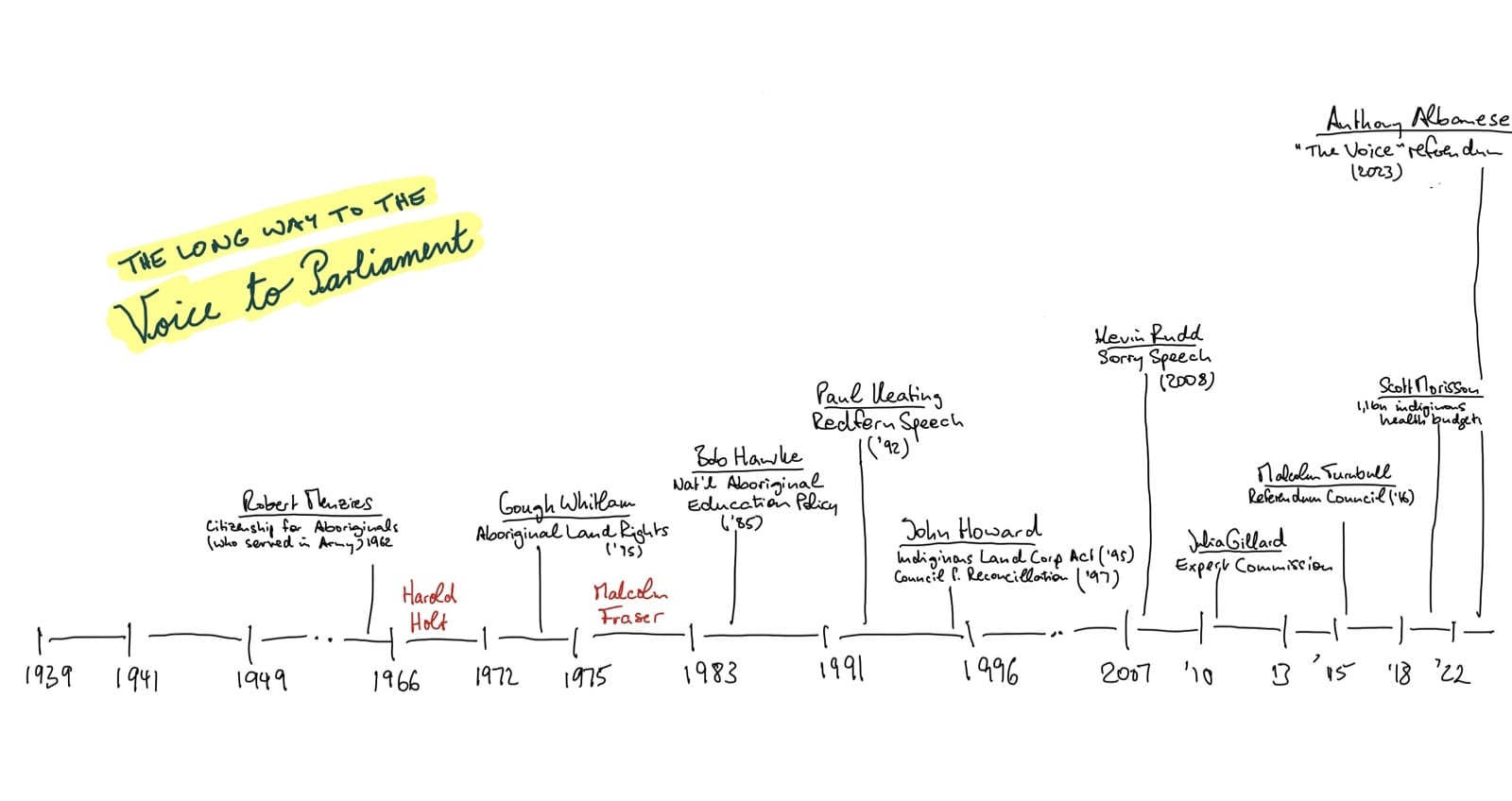

Voraussichtlich im Herbst 2023 werden die Australier in einem Referendum darüber abstimmen, ob sie in der Verfassung eine “Stimme für das Parlament” verankern wollen. Dadurch würden die indigene Bevölkerung Australiens - die Aboriginals und Torres Strait Islander - mehr Mitsprache und Einfluss auf politische Entscheidungen bekommen. Das hört sich vernünftig an - aber warum tun sich die Australier damit so schwer? Eine persönliche Einordnung.

We have the chance to turn the pages over We can write what we want to write We gotta make ends meet, before we get much older

We’re all someone’s daughter We’re all someone’s son How long can we look at each other Down the barrel of a gun?

You’re the voice, try and understand it Make a noise and make it clear Oh-wo-wo-wo, we’re not gonna sit in silence We’re not gonna live with fear

This time, we know we all can stand together With the power to be powerful Believing, we can make it better …

Als ich 15 Jahre alt war, lief das Lied von John Farnham in Dauerschleife auf SWR3 und WDR1 (das heutige „Eins Live“). Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals schon wusste, dass John Farnham ein australischer Sänger war, aber es könnte gut sein. Denn Mitte der 80er wurden einige australische Musikgruppen nach Deutschland gespült, darunter INXS (mein damaliger Favorit, natürlich als sie noch niemand kannte), Midnight Oil und Men at Work. AC/DC hat einen Sonderstatus.

Warum komme ich jetzt mit dem alten Kram, was hat John Farnham mit einem aktuellen australischen Sprengkörper zu tun? Nun, ich höre „The Voice“ schon wieder. Ständig. In meinem Autoradio läuft entweder „Triple-J“, wenn ich mich jung und hip genug fühle oder „Triple M Newcastle“ für lokale Neuigkeiten. Ich mag die tägliche Morgenshow „Tanja and Steve“, die sehr amüsant das gesamte Panoptikum der australischen Kultur ausbreiten.

Wenn Tanja und Steve fertig sind, läuft „The Voice“. Gefühlt acht Mal pro Stunde. Das ist vielleicht zu viel. Drei Mal mindestens. Und dann den ganzen Tag. Das Lied hat das typische Synthie-Pamm-Padamm, kommt noch immer recht kraftvoll herüber. Der Text ist nicht besonders kompliziert, er handelt vom Zusammenhalten und dem Willen zum Mitmachen, Mitsprechen, einer Stimme des Volkes.

Das Referendum erfordert nur ein JA oder NEIN – gerade das macht es so schwierig

Ich weiß nicht, ob “The Voice” damals auch in Australien so durch die Decke gegangen ist wie in Deutschland. Aber jetzt ist es wieder hochaktuell, denn voraussichtlich im Herbst steht eine entscheidende Stimmprobe für ein Referendum „The Voice to Parliament“ an – eine Abstimmung, deren kurze Frage nur eine Einwort-Antwort erlaubt. Ist doch einfach, oder?

Die Frage ist die folgende:

“Do you support an alteration to the constitution that establishes an Aboriginal and Torres Strait Islander voice?“ (YES/NO)

Auf Deutsch: „Unterstützen Sie eine Änderung der Verfassung, die eine Stimme für Aborigines und Torres-Strait-Inselbewohner etabliert?“ (JA/NEIN)

Das ist eine einfache Frage, aber für Australier ist es schwer zu beantworten. Denn in der Frage steckt unglaublich viel Sprengstoff – der entweder mit einem riesigen Knall detoniert und Australien in große Unruhe bringt oder eben nicht zündet und genauso viel Unheil bringt. „The Voice“ ist eine ausgesprochene “can of worms”, eine Büchse der Pandora.

Widerstände an der Oberfläche weisen auf tiefe, ungeheilte Wunden hin – und das startet mit Captain Cook

Was stößt hier auf Widerstand? Ist es die Änderung der Verfassung, die bei manchen Australiern Alarmglocken auslöst? Oder geht es generell um das Recht der Aborigines und Torres-Strait-Islander, an Entscheidungen beteiligt zu werden? Verweigern wir uns zunächst mal dem ersten oberflächlichen Erklärungsreflex. Denn das Problem liegt tiefer. Viel tiefer (noch tiefer).

Wenn ich „tief“ sage, meine ich auch „alt“. Es ist ein sehr altes Problem, das ausgesprochen tief liegt, weil es von Anfang an eingebuddelt wurde und über Jahrhunderte immer mehr Schutt darüber gelegt wurde. Ich spreche hier von der wenig glorreichen Geschichte Australiens, die wahlweise mit James Cook im Jahr 1770 oder mit der Gründung der britischen Kolonie im Jahr 1788 beginnt oder von den Ureinwohnern schon seit 60.000 Jahren per Songlines und anderen Ritualen vermittelt wird. Das Ganze fußt nämlich auf der falschen und tragischen Annahme, dass die Ureinwohner nur an den Stränden leben und es deshalb nur wenige von ihnen geben würde.

Als die Ureinwohner die komisch angezogenen Menschen von den großen Schiffen zunächst freudig begrüßten (das behaupten Cook und seine Kollegen, mittlerweile wissen wir, dass das nicht so war), wussten sie noch nicht, dass sie kurze Zeit später niedergemetzelt, gefangen genommen, diskriminiert, ihres Landes beraubt und später sogar ihrer Kinder beraubt werden würden. Kurzum: Stolz kann da eigentlich nicht aufkommen.

Auslegungssache: „Australia Day“ oder „Invasion Day“?

Und deswegen werden die Feierlichkeiten des Australia Day, jeweils am 26. Januar, mit der Ankunft Captain Cooks mit Gegenfestlichkeiten des „Invasion Days“ begegnet. Wir könnten hier noch viel tiefer einsteigen, aber ich denke, es wird klar, dass die Kolonialisten nicht besonders nett zu den Aborigines waren und es eine große Schuld gibt, ein riesiger Schatten, pralle tiefschwarze Wolken über der Geschichte Australiens hängen.

In der Geschichte Australiens gab es immer wieder Ereignisse, an denen starker Platzregen aus ebendiesen schwarzen Wolken der Schuld auf die Australier niederprasselten. Das sprengt hier den Rahmen. Wer mehr wissen will, kann gerne eine Videokonferenz mit meinem elfjährigen Sohn buchen, der ein ausgewiesener Experte der australischen Geschichte ist. Liegt wohl am Alter. Ich habe mit 11 Jahren das Jahrbuch der Olympischen Spiele in Moskau auswendig gelernt. Damals hat Nadia Comaneci zweimal Gold gewonnen, eine davon am Barren. Sinnloses Wissen, wirklich.

Über Jahrhunderte gepflegte Vorurteile lassen sich nicht einfach so auflösen

Nehmen wir also mal an: Das Verhältnis zwischen Aborigines und den “weißen” Australiern war immer schwierig und gespannt. Die einen dachten, die Ureinwohner wären unzivilisiert, gewalttätig, faul, unzuverlässig und hätten kein Gen, das Alkohol verträgt - halt anders; und die Aborigines fühlten sich ihrer Freiheit, ihrem Land und ihrer Geschichte beraubt, insgesamt nicht ernst genommen, unterdrückt und stark dezimiert. Das war schon immer so, und ich fürchte, dass es noch immer so ist.

Da muss ich nur mit meinem Nachbar sprechen, der mit diesen Stereotypen nur so herumwirft. Natürlich hat er auf seinen Reisen mit seinem Campervan auch viele Aborigines getroffen, aber seine Erlebnisse validieren nur seine Vorurteile: Bleib weg von den Aborigines, sonst schieben die sofort ein Messer in deine Autoreifen und danach hast du es an der Kehle kleben…

Eine gepflegte Kultur des höflichen Dichthaltens

So freundlich und aufgeschlossen die Australier auch sind, können sie auch verschlossen sein. Da kommt dann auch ein wenig die englische Stammherkunft heraus. Wer ein heikles Thema scheut, verhält sich oft höflich und ausweichend, um es zu umgehen oder zu vermeiden. Ein vergeblich angenagelter Pudding an der Wand. Und so schwiegen die Australier ungefähr 200 Jahre lang. Bis John Farnham die Radios eroberte.

Das ist natürlich Unsinn, aber wer Ende der 80er-Jahre genau zuhörte, zum Beispiel bei “Beds are Burning” von Midnight Oil, hätte daraus schon hören können, dass es hier um das Zurückgeben von Land an Aborigines geht. Ich dachte immer, es ginge in dem Lied um den Klimawandel.

Paul Keating hält nicht mehr dicht

Ich war zu der Zeit noch einen Tacken zu jung, aber anscheinend war diese Zeit hochpolitisch. In der Zeit zwischen dem Band Aid-Festival und dem Mauerfall wurde anscheinend das politische Gummiband überall ordentlich gespannt. Und so stellte sich 1992 der damalige Premierminister Paul Keating in den Redfern Park in Sydney, um das Thema der Kolonialisierung und der Folgen für die Ureinwohner anzusprechen. Der rhetorisch geschliffene Keating mit scharfer Zunge und bissigem Humor gilt noch immer als einer der besten politischen Redner Australiens.

In der Rede sprach Keating, der „Placido Domingo der australischen Politik“, über die Notwendigkeit, dass alle Australier die Unrechtstaten gegenüber den indigenen Völkern anerkennen und an einer gerechteren und versöhnten Gesellschaft arbeiten sollten. Berühmtes Zitat: „Wir können nicht vorwärtsgehen, bevor wir die Vergangenheit anerkannt und unserer Nation durch die Einbettung in die Kontexte der Aborigine-Geschichte Bedeutung gegeben haben."

Keating hielt die Rede ganz bewusst in Redfern. Es war ein Viertel, in dem überwiegend Aborigines lebten. Noch vor 20 Jahren gab es Ratschläge von älteren Australiern (etwa meiner Schwieger-Grandma), dass man Redfern besser großzügig umfahren müsse. Da Redfern zentral in der City zwischen Central Station und der Universität gelegen ist, vollzieht sich aber auch in Redfern gerade ein Kulturwandel, der in der englischen Sprache als „gentrification“ bezeichnet wird. Also: Hipster rein und die „Abbos“, wie Aborigines respektlos genannt werden, jetzt aber schnell raus.

Australien heilt schneller, wenn Premierminister von der Labor-Partei an der Macht sind

Fun Fact zwischendurch: Der jetzige Premierminister, der nun auf Stimmenfang für das Referendum gehen will, heißt Anthony Albanese, dessen Kosename seit Unizeiten „Albo“ ist. Vorsicht beim Zungenschlag. Wie Albanese war auch Paul Keating von der Labor-Party, die für die australische Schreibweise ungewöhnlich nicht „Labour“ geschrieben wird. Ich stelle das so heraus, weil es anscheinend immer nur Schritte nach vorn beim Thema „Aborigines“ gibt, wenn Premierminister der Labor-Partei (so eine Art SPD) an der Macht sind. Mein Eindruck ist, dass sich die PMs dann auch mit Ansage daran verschlucken.

Wenn ich mich bei Freunden nach Paul Keating erkundige, dann höre ich oft, dass Keating ein guter Mann war, der das Sozialsystem verbessert, die Beziehungen zu China gefestigt und sich um die Rechte der Aborigines gekümmert hat. Mein Nachbar hat sicherlich eine andere Meinung. Er ist ein Anhänger der „Nationals“, die besonders im Bundesstaat New South Wales recht stark sind. Sie befinden sich vom politischen Spektrum her in der CSU-Schublade (zumindest leugnet die CSU nicht den Klimawandel, damit tun sich die Nationals noch immer schwer) und regieren dann gewöhnlich mit dem größeren Partner, den „Liberals“ (also der CDU).

„Stolen Generation“: Bring sie zurück

1996 wurde Paul Keating von John Howard abgelöst, der für australische Verhältnisse ungewöhnlich lange aushielt. In seiner langen Amtszeit sammelte Howard verschiedene Spitznamen. Seine eigenen Anhänger nannten ihn „Honest John“ und die politischen Gegner „Little Johnny“. Letztlich konnten sich beide Parteien mit „The Man of Steel“ anfreunden.

Ich weiß es nicht, aber den 1997 veröffentlichtenBringing them Home-Report hat möglicherweise noch Paul Keating in Auftrag gegeben. In unserer imaginären Perlenkette hin zum „The Voice“-Referendum müssen wir den Report unbedingt einreihen. Die im Report aufgedeckten Fakten haben hoffentlich auch meinen Nachbarn schockiert, denn die Autoren berichteten in ihrem Report, worüber bisher niemand so richtig sprach, was nur wenige wissen wollten: von der „Stolen Generation“.

Demnach wurden bis in die 1970er-Jahre mindestens 100.000 Kinder von Aborigines zwischen 0 und 11 Jahren weggenommen („gestohlen“) und dann „weißen“ Australiern für eine „Umerziehung“ gegeben. Der Bringing-Home-Report war ein „wake up call“, ein Weckruf für viele Australier. Zum ersten Mal gab es keinen Pudding, sondern harte Fakten.

Schritte zur Versöhnung

In dem Bringing Home-Report wurde klar formuliert, was denn nun die nächsten Schritte zu einer Versöhnung sein könnten:

- Eine offizielle Entschuldigung der australischen Regierung für den Schaden, der durch frühere Politiken und Praktiken verursacht wurde.

- Eine verbesserte Unterstützung für indigene Gemeinschaften und Familien.

- Die Einrichtung eines nationalen Entschädigungssystems für die gestohlenen Generationen.

- Die Entwicklung nationaler Richtlinien zum Schutz indigener Kinder.

Und was ist bisher passiert:

[x] Eine offizielle Entschuldigung der australischen Regierung für den Schaden, der durch frühere Politiken und Praktiken verursacht wurde (bitte gleich weiterlesen).

[x]. Eine verbesserte Unterstützung für indigene Gemeinschaften und Familien (könnte aber noch besser sein).

[ ] Die Einrichtung eines nationalen Entschädigungssystems für die gestohlenen Generationen.

[ ] Die Entwicklung nationaler Richtlinien zum Schutz indigener Kinder.

Die „Sorry-Speech“ von Kevin Rudd

Manchmal ist es schon erstaunlich, wie ahnungslos man so durch die Welt läuft. Als ich 2007 mit meiner Familie nach Canberra zog, war ich schwer mit meiner anderthalb Jahre alten Tochter beschäftigt. In unserem alten blauen Subaru Forster waren wir immerzu unterwegs: in Spielgruppen, im sehr empfehlenswerten botanischen Garten und in vielen voll klimatisierten Shopping-Centern. Mit der politischen Situation hatte ich mich nur am Rande auseinandergesetzt. Dabei lebten wir doch in der Hauptstadt von Australien.

Natürlich sind wir ständig am Parlamentshaus vorbeigefahren, sahen die provisorische Aboriginal-Zeltbotschaft, die bereits 1972 gegenüber dem Parlamentshauses errichtet wurde. Eigentlich war es für uns ein sehr spannendes Timing, denn Kevin Rudd von der Labor-Partei war der frisch gebackene Premierminister Nummer 26.

Und Rudd von der Labor-Partei war, wurde eine weitere Perle aufgereiht: Zunächst hatte gar nicht mitkommen, dass eine wichtige Ansprache anstand. Plötzlich stand Kevin Rudd kerzengerade an seinem Sprecherpult im Parlament House und hielt die berühmte Sorry Speech. Ich verstand damals überhaupt nicht, was er meinte und warum das so wichtig war. Sorry – na und? Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass es hier nicht nur um ein kollektives Schuldgeständnis ging, sondern so etwas zum allerersten Mal von einem hochrangigen Politiker von den Lippen kam. Rudd löste damit den ersten Teil des Maßnahmenkatalogs des Bring-them-Home-Reports ein. Wahrscheinlich waren die Diskussionen bis zu der Sorry Speech ebenfalls aufgeheizt wie jetzt. Das kann ich nicht beurteilen, ich war ja nicht dabei.

Nach dem kurzen Sorry ein langes Aufarbeiten

Nach dieser historischen Ansprache bewegte sich viel: Die australische Regierung investierte in einige Programme für die Gesundheit, Bildung und Wohnraumversorgung von Indigenen. Es rückte nun auch das Thema „Stolen Generation“ stärker in den Mittelpunkt der Diskussionen.

Für Kevin Rudd die Sorry-Speech der wichtigste Moment seiner Karriere, denn danach konnte Rudd nicht mehr zünden. Schnell wurde er von Julia Gillard abgelöst. Rudd schaffte ein kurzes Comeback, das ebenfalls glücklos verlief. Er hatte gute Ideen, wollte Australien umkrempeln, lief dabei aber in zu viele Wände. Ich empfand ihn als sympathisch, lese aber immer wieder Geschichten, dass „K-Rudd“ nicht unbedingt der beste Teamplayer war, Modell „cholerischer Boss“ nach innen und „aufmerksamer Schwiegersohn nach außen“. Anscheinend hat er aber seine Wunden nun geleckt und schaltet sich immer wieder in die australische Politik als „elder statesman“ ein.

Team Australia Captain Abbot tritt auf die Bremse

Als wir Ende 2008 nach Deutschland zurückgezogen sind, geriet auch mein Interesse an Australien in den Hintergrund. Wir hatten uns entschieden, nach Europa zurückzukehren und dort zu bleiben. Schnell verlor ich den Überblick und das Interesse an der australischen Innenpolitik, da alles einfach zu weit entfernt schien und wir zeitgleich mit der Finanzkrise nach Deutschland zurückkehrten. Kurzum: Ich hatte ich andere Sorgen.

Und so lebten wir unser Leben in Deutschland und die Australier lebten ihr eigenes. Politisch ging es nach einer kurzen und mehr oder weniger unvollendeten Labor-Episode (Rudd/Gillard/Rudd) 2013 zurück zu den Liberals – und zwar mit einem harten Kurswechsel in Person von „Team Australia Captain“ Tony Abbott. Zwar gründete er mit dem „[Prime Minister’s Indigenous Advisory Council](https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_Advisory_Council#:~:text=The%20Indigenous%20Advisory%20Council%20(IAC,was%20on%205%20December%202013.)“ einen Beratungsstab, doch stärker im Gedächtnis blieben seine harten Budgetkürzungen für die „Indigenous Legal Services“ und seine wenig diplomatischen Bemerkungen zur Wichtigkeit der westlichen Kultur in der Geschichte Australiens – wie am Australia Day 2014: „We are a free people with a proud history and a strong culture, and nowhere in the world is our culture and our history celebrated more than on Australia Day.“

PM Malcolm Turnbull beschleunigt die Versöhnung

Abbot wurde dann 2015 von dem überaus ambitionierten, aber von den politischen Elementen zunehmend eingekürzten Malcolm Turnbull (Lesetipp: „The Curious Story of Malcolm Turnbull, the Incredible Shrinking Man in the Top Hat“) beerbt.

Für einen Liberalen war Turnbull fast schon zu „soft“: Er setzte sich für die Legalisierung der „Ehe für alle“ ein, verneinte den Klimawandel nicht und schob die Innovationen voran. Und halft dabei, im Jahr 2015 ein Referendum Council zu gründen, in dem Mitglieder von indigenen Communitys eine Lösung finden sollten, die Interessen in der Verfassung festzuhalten. Diese Gruppe scharrte die verschiedenen Stammesväter zusammen, um eine gemeinsame Sprache zu finden.

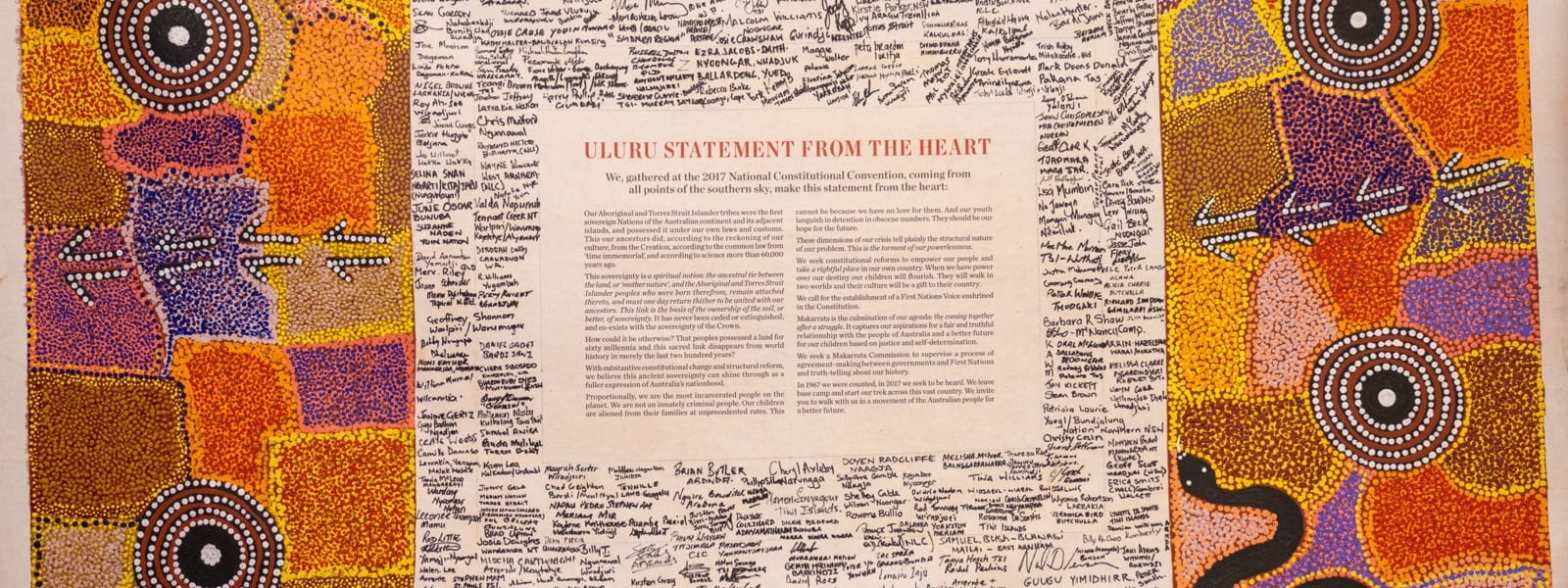

Uluru Statement from the Heart: Basis für “The Voice to Parliament“

Das Ergebnis der Abstimmungen und Besprechungen des Referendum Council floss in das „Uluru Statement from the Heart“-Manifest ein. Dieses Manifest wurde im Mai 2017, der australischen Regierung und der Öffentlichkeit vorgestellt. Darin wird unter anderem vorgeschlagen, in der Verfassung eine Stimme für Aborigines und Torres Strait Islander zu verankern. Das Statement ist recht lang, ich halte den letzten Absatz für besonders interessant:

1967 wurden wir gezählt, 2017 wollen wir gehört werden. Wir verlassen das Basislager und beginnen unseren Trek über dieses weite Land. Wir laden Sie ein, mit uns in einer Bewegung des australischen Volkes für eine bessere Zukunft zu gehen.

Eine bessere Zukunft, wer will das nicht. Das war damals auch im Sinne von Turnbull, der viele Positionen vertrat, die auch von der Labor-Partei hätten kommen können. Turnbull startete stark, doch verlor dann doch das Vertrauen in der eigenen Partei, die sich 2018 auf Scott Morrison als PM-Nachfolger einigten. „ScoMo“ oder „Scotty from Marketing“ war in einem schwachen Moment Turnbulls zur Stelle und stellte die Vertrauensfrage. Gerüchten zufolge versperrte mit seiner breiten Brust und noch größerem Ego die Sicht auf mögliche Konkurrenten in der eigenen Partei, so dass nur eine Wahl blieb: ScoMo for PM.

Scott Morrison: zu stark beschäftigt mit Corona und Buschfeuer

Morrisson war in seiner Amtszeit viel zu sehr damit beschäftigt, Buschfeuer und die lodernde Kritik an seiner Führung zu löschen, die Coronakrise zu navigieren und mit neongelben Sicherheitswesten und weißen Sicherheitshelmen auf den Baustellen Australiens unterwegs zu sein. Den Beginn der Buschfeuer unterschätzte er fatal, als er bei Freunden auf Hawaii im knallbunten Hemd mit einem Cocktail unter dem Sonnenschirm in die Kameras grinste. Dafür ernannte er sich heimlich für einige Ministerposten während der Coronakrise, nur um sicherzugehen, dass auch nichts schiefgehen könnte. Das kam allerdings erst nach seiner Abwahl heraus.

2021 verlor Morrisson die Wahl gegen Anthony Albanese. Nicht, weil Albanese so ein starker politischer Gegner war, sondern eher weil die meisten Wähler Morrison nicht mehr an der Spitze haben wollten.

Volksabstimmungen lassen sich nicht so einfach gewinnen in Australien

Und jetzt kommen wir endlich konkreter zu „The Voice to Parliament“, denn Albanese ist bekanntlich von der Labor-Partei. Dann kann es ja weitergehen, dachte er sich. Schnell machte er sich an die Arbeit, um sein zentrales Wahlversprechen einzulösen, diese Voice tatsächlich in der Verfassung zu verankern. Ich finde das mutig. Albanese wirkt authentisch, er will wirklich mit Taten glänzen. Außerdem ist er der erste Premierminister, der 2023 bei der Mardi Gras-Parade in Sydney mitgelaufen ist, um auch hier ein starkes Zeichen zu setzen.

Da es sich um ein Referendum für eine Änderung der Verfassung handelt, benötigt Albanese eine Dreiviertelmehrheit im Parlament – und damit parteiübergreifende Unterstützung. Das zeigt die Liste der bisher erfolgreichen Volksabstimmungen in der australischen Geschichte. Beispiele dafür sind die Einführung der Wehrpflicht im Jahr 1965, die Änderung der Verfassung, um 1967 die indigene australische Bevölkerung anzuerkennen, sowie die Einführung von Gesetzen zur Waffeneinschränkung nach einem Massaker in Port Arthur im Jahr 1996.

In Australien gab es jedoch auch mehrere nicht erfolgreiche Volksabstimmungen zu verschiedenen Themen. Ganz oben auf der Liste steht natürlich die gescheiterte Volksabstimmung zur Einführung einer Republik im Jahr 1999. 1977 scheiterte die Volksabstimmung über die Einführung einer nationalen Hymne. 1984 scheiterte das Referendum zur Abrüstung von Atomwaffen und 2010 wurde die Legalisierung von Marihuana abgeschmettert.

Herr Albanese sucht das Glück

PM Anthony Albanese ist ein erfahrener Politiker. Er weiß genau, dass er von der politischen Opposition eine Menge Gegenwind bekommen wird, die anderen Parteien ihn nicht so enthusiastisch unterstützen werden, wie er das benötigt. Ein paar Beispiele: David Littleproud von den Nationals macht seinem Namen alle Ehre und hat bereits abgewinkt. Die Nationals sagen nicht JA, sondern fahren eine NEIN-Kampagne. Der Grund: Littleproud glaubt nicht, dass ein Referendum die Situation der Aborigines und Torres Strait Islander verändern würden. Also: alles Quatsch, wir machen weiter, als wäre nichts gewesen.

Peter Dutton, der Chef der Liberals, hat es mit einem gemischten Parteihaufen zu tun, schlängelt sich aber derzeit ebenfalls zu einem NEIN, denn er muss den angeschlagenen Liberals wieder ein Profil geben (Hauptzielgruppe sind die „forgotten Australians“) und da darf man keine Waffenstillstandszeiten mit dem politischen Gegner eingehen. Dutton versucht sich also als Bedenkenträger. Das steht ihm gut. Er sagt, es müsse noch eine Menge vorher geklärt werden, bis er zustimmen könnte. Jeder weiß, dass er ohnehin NEIN sagt, weil er schon vor 15 Jahren ausgesprochen klar gegen das „Sorry“ von Rudd war.

Albanese müsste eigentlich wissen, dass von Dutton nichts zu erwarten ist. Damit bewegt sich Albanese auf sehr dünnem Eis, denn auch bei den Grünen gibt es ebenfalls nur ein JANEIN – und ein klares NEIN von der Grünen-Senatorin Lidia Thorpes, die sich als Aboriginal sehr wortstark gegen das JA aussprach, weil ihr das nicht weit genug geht und den Weg zu einem „Treaty“ versperrt. Treaty, ein Vertrag? Das kommt später noch.

„The Voice“ – wer sagt Ja, wer Nein?

Wenn du es bis hierhin mit dem Lesen geschafft hast, sollte dir nun klar sein, warum sich die Australier so schwertun mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“: es gibt eine Menge schlechtes Gewissen, aber auch der unbedingte Wille zum weiteren Unterdrücken („Warum ausgerechnet jetzt?“), parteipolitisches Machtgerangel, es zieht sich kein sichtbar roter Faden durch Gesellschaft.

Als neutraler Beobachter könnte man glauben, dass die Aborigines und Torres Strait Islander das Referendum mit einem klaren „Ja“ beantworten würden. Aber auch hier gibt es Tendenzen zu einem „Nein“, weil die „Voice“ von einem „Weißen“ vorangetrieben wird. Das scheint alte Ängste hervorzurufen, dass die Kolonialisten auch weiterhin ihre eigene Agenda durchsetzen wollen. Anderen geht es nicht weit genug. Sie wollen mehr. Einen Anspruch, einen Vertrag, etwas rechtlich Bindendes.

Fast zynisch sind die Argumente von David Littleproud: Er ist gegen die „Voice“, weil sich dadurch für die Aborigines nichts ändern wird. Man solle sich lieber auf anderem Wege um die Bedürfnisse der Aborigines kümmern. Anders ausgedrückt lese ich hier: Vergesst es, ihr bekommt nichts. Und selbst, wenn ihr etwas bekommt, es wird nicht reichen, um einen Einfluss zu haben.“

Wohin geht die Reise?

Niemand weiß genau, was ein erfolgreiches „Ja“ bedeuten würde. Das war von Albanese bewusst geplant, nun fällt es ihm auf die Füße. Er wollte, dass alle Australier die Richtung vorgeben und nicht schon jetzt über Details streiten. Genau das passiert jetzt. Vor allem Peter Dutton wünscht sich „mehr Details“. Dabei geht „The Voice“ nach der erfolgreichen Abstimmung erst ins Parlament, wo es dann in einem langen, detaillierten politischen Diskurs geknetet und als Gesetzentwurf formuliert wird.

Das allein wird nicht einfach und kräftezehrend für alle Beteiligten. Denn die politische Kultur empfinde ich als wenig konstruktiv, eher polemisch zurückweisend. Wer sich etwas traut, wird abgesägt, dafür sorgt schon die wenig ausbalancierte Medienkultur, in der Rupert Murdoch ein Quasi-Monopol innehat.

Je mehr Details verlangt werden – und das ist auch verständlich, denn die Australier wollen wissen, wofür sie stimmen – desto geringer werden die Chancen sein, dass “The Voice” und auch Anthony Albanese Erfolg haben werden.

Wir werden sehen, ob John Farnham damals recht hatte:

This time, we know we all can stand together With the power to be powerful Believing, we can make it better

Ich werde diese Notiz bis zum Referendum (falls es überhaupt eins geben sollte) immer wieder aktualisieren und erweitern.